1.法律改正の背景と概要

概要

総務省及び経済産業省は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。)及び同協定以後に締結する相互承認に関する協定の適確な実施を確保するため、対象となる協定名等を政令委任により規定する一般法形式に改める等所要の改正を行いました。

改正の骨子

日米協定及び日米協定以後の相互承認協定への対応

相互承認に関する協定(以下「相互承認協定」という。)は、二国間の国際約束であって、機器及び製品を一方の国で販売、使用等する際に当該国の法令により求められる技術基準への適合性を判断するために行う検査・認証等の手続(以下「適合性評価手続」という。)について、他方の国の第三者機関(以下「適合性評価機関」という。)で実施して、その結果を相互承認協定の締結国が相互に受け入れることを定めたものです。

我が国は、これまで、欧州共同体及びシンガポール共和国との間で相互承認協定(以下「日欧協定及び日シ協定」という。)を締結し、これらのうち通信端末機器、無線設備及び電気製品(以下「特定機器」という。)に係る適合性評価手続の結果の受け入れ等について、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「MRA法」という。)により実施を担保してきました。

今回、アメリカ合衆国との間でも通信端末機器及び無線機器を対象に日米協定を締結し、さらに将来、その他の国との間でも相互承認協定を締結することが見込まれており、その場合には、原則として日欧協定及び日シ協定並びに日米協定と同様の内容の相互承認協定となることが見込まれています。

このため、日米協定の締結に対応しつつ、同時に日米協定以後に締結される相互承認協定の適確な実施を担保するため、個別の相互承認協定の題名等を法律の規定に引用する現在の「個別法形式」の法律について、題名等を政令委任により規定するいわゆる「一般法形式」に改めることとしました。

これにより、将来、新たな相手国と相互承認協定を締結するたびに題名等を追加することを目的とした法律改正を繰り返さないようにして、当該相手国との相互承認に係る制度のより迅速な導入を図り、もって特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資することとします。

その他

現行制度では、相互承認協定の相手国の適合性評価機関(以下「登録外国適合性評価機関」という。)が実施した通信端末機器又は無線設備の設計に係る適合性評価手続の結果を我が国が受け入れるため、MRA法において電気通信事業法及び電波法の特例を設けていますが、受け入れをすることとなる適合性評価手続の申込みをする者は、"外国において端末機器及び特定無線設備を取り扱うことを業とする者"(以下「外国取扱業者」という。)と規定していました。

しかしながら近年、相互承認協定に基づく外国での日本国内向けの認証サービスの活発化に伴い、国内で対象機器の設計、製造、販売等を行い、かつ外国での取扱いをしない企業であっても、認証費用・期間・サービス品質等の問題から、認証代行業者を用いる等により、外国の適合性評価機関から国内向けの認証を取得するケースが考えられます。

そこで、今般の日米協定では、締約国に対して、相手国の適合性評価機関で行われる適合性評価手続の結果については、適合性評価を受ける機器の原産地や供給者の国籍を問わず受け入れる義務を課すこととしていることもあり、これらを勘案し、MRA法において登録外国適合性評価機関への申請者に係る制限を廃止することとしました。

この制限廃止に伴い、登録外国適合性評価機関による適合性評価手続を受ける者について、新たに義務・監督規定がを整備されました。外国において適合性評価を受ける場合には十分にご注意下さい。

※ その他詳細については、以下のファイルをご覧下さい。

「MRA法改正の概要と内容」(PDFファイル)

2.今後の相互承認協定への対応関係(一般法化)

我が国は、これまで、日欧協定及び日シ協定を締結し、これらのうち特定機器に係る適合性評価手続の結果の受け入れ等の国内措置は、個別具体的な協定名等を法律の中で言及しつつ担保事項を規定する法形式で担保してきました。

今般の日米協定についても、その構成は日欧協定及び日シ協定と同様であり、その結果、日米協定の実施に必要な国内実施法における法律担保事項は、日欧協定及び日シ協定を担保している現行の国内実施法の法律担保事項と同様です。

このため、今回追加される日米協定に対応しつつ、同時に、将来の追加相互承認協定の適確な実施を担保するため、国内実施法の法律形式について、現行の法律担保事項は基本的に維持しつつ、協定名等を政令委任により規定する一般法の形式に改めることとすることとしました。

具体的には、現在の法律名「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律」を「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律」に改めることなどの改正をしました。

一般法化により、将来、新たな相手国と相互承認協定を締結するたびに当該相互承認協定の題名、適合性評価機関の認定の基準を定める相手国の法令等を追加することを目的とした法律改正を繰り返すことなく、当該相手国との相互承認に係る制度のより迅速な導入をすることが可能となります。すなわち、迅速な制度導入によって、日本企業の国際競争力の強化に貢献することが可能となります。

3.電気通信事業法等の特例の関係

登録外国適合性評価機関に係る申請者要件の見直し

概要

現行制度では、登録外国適合性評価機関が実施した通信端末機器又は無線設備の設計に係る適合性評価手続の結果を我が国が受け入れるため、MRA法において電気通信事業法(以下「事業法」という。)及び電波法の特例を設けていますが、受け入れをすることとなる適合性評価手続の申込みをする者は、"外国取扱業者"と規定していました。

しかしながら近年、相互承認協定に基づく外国での日本国内向けの認証サービスの活発化に伴い、国内で対象機器の設計、製造、販売等を行い、かつ外国での取扱いをしない企業であっても、認証費用・期間・サービス品質等の問題から、認証代行業者を用いる等により、外国の適合性評価機関から国内向けの認証を取得するケースが考えられています。

そこで、今般の日米協定では、締約国に対して、相手国の適合性評価機関で行われる適合性評価の結果については、適合性評価を受ける機器の原産地や供給者の国籍を問わず受け入れる義務を課しており、MRA法における登録外国適合性評価機関への申請者に係る制限を廃止することとしました。

登録外国適合性評価機関による適合性評価手続を受ける者への義務・監督規定の整備

MRA法の現行規定

事業法では、登録認定機関による技術基準適合認定等を受けた端末機器が、電気通信事業者の電気通信回線設備の損傷や他の利用者への迷惑を引き起こすことのないよう、登録認定機関に対し審査方法に係る義務や改善命令等の監督措置を規定しています。また、同様の観点から、端末機器の設計認証を受けた国内の者に対しても、設計合致義務等の義務規定や報告徴収、立入検査、妨害防止命令等の監督規定を整備しています。

一方、相互承認協定においては、登録外国適合性評価機関の監督は相手国政府が行うこととされていることから、MRA法では登録外国適合性評価機関に対する事業法と同様の監督措置を規定していませんでした。

また、登録外国適合性評価機関による設計の認証は「外国取扱業者」が受けるものと規定していたため、MRA法においては当該設計の認証を受けた者に対し事業法と同様の義務・監督規定は整備していませんでした。電波法とMRA法における特定無線設備の関係も同様です。

今回改正における規定の整理

今回の登録外国適合性評価機関に対する申請者の制限の廃止に伴い、電気通信回線設備の損傷の防止等を図るため、登録外国適合性評価機関の認定等を受けた者に対して、現行の事業法に規定する登録認定機関による設計認証を受けた者に適用される義務及び監督措置と同様の措置を講ずることとしました。

具体的な規定方法としては、登録外国適合性評価機関による端末機器の認証等を受けた者について法令上の所要のみなしを行った上で、事業法に規定する登録認定機関による設計認証等を受けた者に対する義務及び監督措置を適用することとしました。

また、電波法についても、混信の防止及び電波の有効利用の確保の観点から、同法に基づく登録証明機関による特定無線設備の工事設計認証等を受けた者に対する工事設計合致義務や妨害等防止命令等の義務及び監督措置を規定しました。このため、事業法と同様に、所要のみなしを行った上で、電波法に規定する登録証明機関による工事設計認証等を受けた者に対する義務及び監督措置と同様の規定を登録外国適合性評価機関の証明等を受けた者に適用することとしています。

登録外国適合性評価機関の認定等を受けた者に対する義務及び監督措置

- 電気通信事業法

登録外国適合性評価機関の技術基準適合認定を受けた者に対しては、妨害防止命令、報告徴収・立入検査及び端末機器の提出命令の監督に関する電気通信事業法の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用することとしました。

登録外国適合性評価機関の設計認証を受けた者に対しては、設計合致義務及び検査実施・検査記録保存義務の義務を課すとともに、措置命令、表示の禁止、妨害防止命令、報告徴収・立入検査及び端末機器の提出命令の監督に関する電気通信事業法の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用することとしました。

- 電波法

登録外国適合性評価機関の技術基準適合証明を受けた者に対しては、妨害等防止命令、報告徴収・立入検査及び無線設備の提出命令の監督に関する電波法の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用することしました。

登録外国適合性評価機関の工事設計認証を受けた者に対しては、工事設計合致義務及び検査実施・検査記録保存義務の義務を課すとともに、措置命令、表示の禁止、妨害等防止命令、報告徴収・立入検査及び無線設備の提出命令の監督に関する電波法の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用することとしました。

| 適用条項 | 内容 | |

|---|---|---|

| 第31条第1項 | 事業法第53条第2項 | 表示規定 |

| 同法第54条 | 妨害防止命令 | |

| 同法第55条第1項 | 表示の無効化 | |

| 同法第62条第1項 | 外国取扱業者 | |

| 同法第166条第2項 | 立入検査 | |

| 同法第167条第1項 | 端末機器等の提出 | |

| 同法第167条第2項 | 機器提出の場合の損失補償 | |

| 同法第167条第5項 | 外国取扱業者 | |

| 上記に係る罰則 | ― | |

| 第31条第2項 | 同法第57条第1項 | 設計合致義務 |

| 同法第57条第2項 | 検査の記録保存義務 | |

| 同法第58条 | 表示規定 | |

| 同法第59条 | 措置命令 | |

| 同法第60条第1項 | 表示の禁止 | |

| 同法第61条 | 準用 | |

| 同法第62条第2項 | 外国取扱業者 | |

| 同法第62条第3項 | 外国取扱業者の表示の禁止 | |

| 同法第166条第3項 | 立入検査 | |

| 同法第167条第4項 | 端末機器等の提出 | |

| 同法第167条第6項 | 外国取扱業者 | |

| 上記に係る罰則 | ― | |

| 第32条 | 同法第53条第3項 | 紛らわしい表示の禁止 |

| 同法第55条第2項 | 表示の無効化の際の公示 | |

| 同法第60条第2項 | 表示の禁止の公示 | |

| 同法第62条第4項 | 外国取扱業者の表示の禁止の公示 | |

| 同法第69条第1項 | 端末設備の接続の検査 | |

| 同法第166条第7項 | 立入検査の際の検査職員証 | |

| 同法第166条第8項 | 立入検査は犯罪捜査のためと認められたものでない規定 | |

| 同法第167条第3項 | 機器提出の損失補償の額 | |

| 同法第168条 | 命令等の場合の協議 | |

| 同法第171条 | 不服申立手続における意見聴取 | |

| 上記に係る罰則 | ― | |

| 第33条 第1項 | 電波法第38条の7第1項 | 表示規定 |

| 同法第38条の20第1項 | 立入検査 | |

| 同法第38条の21第1項 | 無線設備の提出 | |

| 同法第38条の21第2項 | 無線設備の提出の場合の損失補償 | |

| 同法第38条の22第1項 | 妨害等防止命令 | |

| 同法第38条の23第1項 | 表示の無効化 | |

| 同法第38条の30第1項 | 外国取扱業者 | |

| 上記に係る罰則 | ― | |

| 第33条 第2項 | 同法第38条の25第1項 | 工事設計合致義務 |

| 同法第38条の25第2項 | 検査の記録保存義務 | |

| 同法第38条の26 | 表示規定 | |

| 同法第38条の27 | 措置命令 | |

| 同法第38条の28第1項 | 表示の禁止 | |

| 同法第38条の29 | 準用 | |

| 同法第38条の30第2項 | 外国取扱業者 | |

| 同法第38条の30第3項 | 外国取扱業者の表示の禁止 | |

| 上記に係る罰則 | ― | |

| 第34条 | 同法第4条第2号・第3号 | 免許不要 |

| 同法第13条第2項 | 免許の有効期間 | |

| 同法第15条 | 簡易な免許手続 | |

| 同法第27条の2 | 特定無線局の免許の特例 | |

| 同法第27条の18第1項 | 無線局の登録 | |

| 同法第38条の7第2項 | 紛らわしい表示の禁止 | |

| 同法第38条の7第3項 | 表示の除去義務 | |

| 同法第38条の20第2項 | 立入検査の際の準用 | |

| 同法第38条の21第3項 | 無線設備の提出の場合の損失補償の額 | |

| 同法第38条の22第2項 | 妨害等防止命令の経産大臣への協議 | |

| 同法第38条の23第2項 | 表示の無効化の公示 | |

| 同法第38条の28第2項 | 表示の禁止の公示 | |

| 同法第38条の30第4項 | 外国取扱業者の表示の禁止の公示 | |

| 同法第7章 | 異議申立て | |

| 同法99条の2 | 電波監理審議会の設置 | |

| 同法第103条の2第11項等 | 電波利用料の徴収 | |

| 上記に係る罰則 | ― |

4.日米MRA協定について

日米MRAの概要

日本と米国との間の相互承認に関する協力については、平成11年3月より当局間で協議を始め、それぞれの国内制度についての調査・研究を行った後、平成17年11月29日より、電気通信機器分野を対象とした正式協定交渉を開始しました。その結果、協定の条文案について平成18年11月22日に実質合意に達し、平成19年2月16日にワシントンにおいて署名が行われました。協定(「適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)は国会の承認を得て、平成19年11月21日に発効の為の公文交換を行い、平成20年1月1日より発効となります。

日米協定で対象となっている分野は、いわゆる「通信端末機器」及び「無線機器」と呼ばれるものです。「通信端末機器」とは、電気通信事業者の電気通信回線設備に利用者が接続する機器であり、具体的な機器の例を挙げれば、固定電話機、FAX、データ通信用のモデム等が挙げられる。一方、「無線機器」とは、電波を送り又は受けるための電気的設備をいい、携帯電話端末、コードレス電話、無線LAN、アマチュア無線、トランシーバー等が該当します。

我が国の通信機器の輸出総額の約3分の1が米国向けであり、米国は我が国にとって最大の輸出相手国です。また、携帯電話端末や無線LANを中心に、海外で使用可能な電気通信機器(国際ローミング対応の端末機器)に対する需要が増加しているが、これらの機器については、日米欧の認証を取得しているものが多い状況にあります。既に締結した日欧相互承認協定に加え、本協定を締結することにより、国内の認証機関において一括して日米欧の認証を取得できるようになるため、通信機器メーカー等から本協定の締結の要望があったものです。

※ これまでに、次の団体から政府に対して早期締結の要望が寄せられています。

- (社)電気通信事業者協会(平成17年10月19日)

- 情報通信ネットワーク産業協会(平成17年10月28日)

この協定は、前文、本文17箇条、末文及び附属書から成り、電気通信機器の適合性評価手続の結果の相互承認を行うための法的枠組みが定められています。具体的には、相手国の適合性評価機関が自国の法令に基づき実施した適合性評価手続の結果の受入義務、両締約国の適合性評価機関に対する指定・監督義務、合同委員会が有する適合性評価機関の登録等の決定権限等について定めています。

| 第11部(緊急警報システム) | 有事においてTVやラジオ、その他の通信手段を使って、米国、州、および地域レベルで即座に大統領から国民に情報を提供するシステムに関する技術基準を規定。 【対象機器】緊急警報システムの符号化装置及び符号解読装置 |

|---|---|

| 第15部(無線周波装置) | 免許が不要な無線設備等について技術基準や対象設備等を規定。 【対象機器(subpart Bを除く)】免許が不要な無線機(無線LAN、コードレス電話) |

| 第22部(公衆移動業務) | 公衆に対し移動無線通信及びそれに関連する固定無線通信業務を有償で提供することが認められている無線設備の開設に係る要求事項等について規定。 【対象機器】携帯電話端末、携帯電話基地局、ポケベル基地局等 |

| 第24部(パーソナル通信業務) | 個人、ビジネス用途を含み、移動無線局とそれに付随する固定通信による無線通信業務に関し、その対象となる無線設備の技術基準や免許の発給等について規定。 【対象機器】携帯電話端末(1900MHz帯を使用するデジタル携帯電話)、携帯電話基地局(同上) |

| 第25部(衛星通信) | 無線局(地球局)から人工衛星を経由し、他の無線局(地球局)との通信を行うためのシステムについて、技術基準や免許の発給等に関する要件を規定 【対象機器】固定地球局(VSAT、CSAT等)、携帯移動地球局(インマルサットやイリジウム(衛星携帯電話)の端末機器) |

| 第27部(各種用途に供する無線通信業務) | 第27部で指定した各周波数帯を使用する無線通信業務の対象となる無線設備に関し、技術基準や免許の発給等に関する要件をについて規定。当該部で指定した周波数帯は原則として用途は限定されていない。 【対象機器】デジタルラジオ放送等 |

| 第68部(電気通信回線設備への端末機器の接続) | 電気通信事業者の電気通信回線設備に、有線の端末機器を接続する際の事項を規定。 【対象機器】固定電話、FAX、ISDN対応端末等 |

| 第73部(放送業務) | AMラジオ、FMラジオ、TVの送信設備に関する技術基準を定めるほか、免許期間やFCCによる検査等について規定 【対象機器】放送の送信設備(励振器等) ※励振器とは、受信した信号を送信する周波数に変換するシステム。 |

| 第74部(試験放送、中継放送、特別放送その他番組の配信に係る業務) | 放送素材の伝送や中継等に係る設備に関する技術基準や免許期間やFCCによる検査等について規定を規定。 【対象機器】実験的に電波を発するための無線局や電波を増幅して中継するシステム、屋外中継用無線設備(FPU)や放送局のスタジオから送信所まで放送番組を伝送する無線回線(STL)等 |

| 第78部(有線テレビジョン放送の中継に係る業務) | 有線テレビジョン放送用中継局に使用する無線設備に関し、技術基準、免許の発給及び運用に関する要求事項について規定 【対象機器】有線テレビジョン放送用中継局に使用する無線設備(テレビ放送電波の受信地点から有線テレビジョン放送配信施設まで、受信したテレビ放送を無線で中継するための無線設備等) |

| 第80部(海上移動業務の無線局) | 船舶に搭載する無線局に関し、技術基準、免許の発給及び運用に関する要求事項を規定 【対象機器】船舶無線局の送信機・受信機、救命ボートの無線電話送受信機や他の船舶及び陸岸を表示する船舶用レーダー等 |

| 第87部(航空移動業務) | 航空機に搭載する無線局に関し、技術基準、免許及び運用に関する要求事項を規定 【対象機器】航空無線局の送信機・受信機、GPSによる位置データを利用した航行システム等 |

| 第90部(自営陸上移動業務) | 公共の安全目的用又は産業ビジネス用の無線通信システムに関し、その技術基準や免許を得て使用する条件を規定 【対象機器】警察無線、タクシー無線及び警備無線等の業務用無線等 |

| 第95部(個人用無線業務) | 個人用無線通信業務において、許可を得た無線局において使用されまたは使用される予定の送信機が適合しなければならない技術基準を規定。 【対象機器】個人向けの無線設備。シティズンバンド無線、ファミリー無線(トランシーバーの一種)、ラジコン、身体植込型医療用遠隔計測システム、心臓ペースメーカー等 |

| 第97部(アマチュア無線に係る業務) | アマチュア無線に係る業務を提供するために規則及び規制を規定。 【対象機器】アマチュア無線機 |

| 第101部(マイクロ波帯の周波数の電波を使用する固定業務) | 固定マイクロ通信設備に関し、技術基準、免許等に関する要求事項を規定。 ※マイクロ波:3GHzから30GHzまでの周波数の電波 【対象機器】無線LANのアクセスポイント等 |

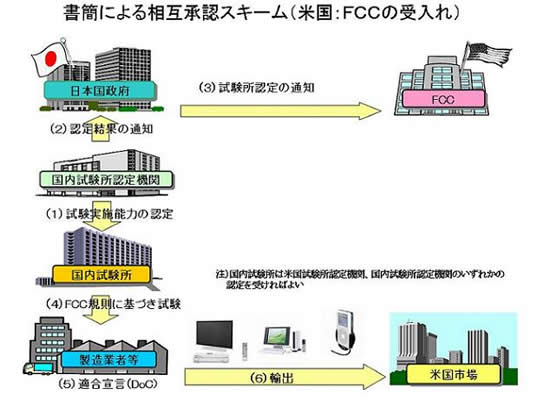

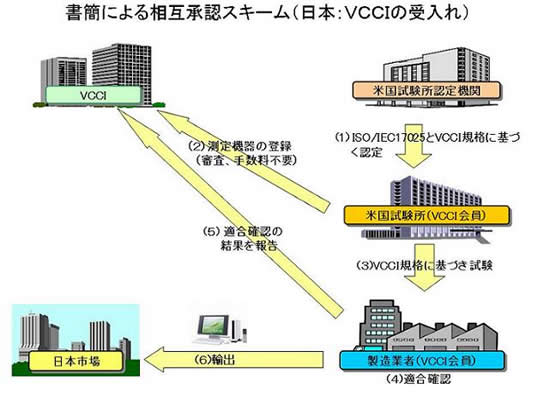

IT関連機器の輸出入について

日米両国の規制状況が異なるため、パソコン、DVDプレーヤー、デジタルオーディオプレイヤー等の非意図的放射機器(注:電磁波を使用するが、その放射は意図的ではない機器)や電子レンジ等の産業科学医療用機器については、本協定の対象外としています。これら機器については、本協定とは別に、政府間の書簡交換により民間団体(VCCI)も含めた日米間の相互承認の枠組みが平成19年2月に実体上整備されています。

IT機器の認証については、電磁障害防止の観点から米国は連邦通信委員会(FCC)![]() が規制していますが、我が国は一般財団法人 VCCI協会

が規制していますが、我が国は一般財団法人 VCCI協会![]() による自主規制の対象となっています。そこで、米国はFCC規則に基づき我が国で実施された試験の結果を受け入れるのに対して、我が国は、日本政府が取り次ぐことによって、民間団体(VCCI)が定めた規則に基づき米国で実施された試験の結果を民間機関が受け入れる枠組みを構築しました。

による自主規制の対象となっています。そこで、米国はFCC規則に基づき我が国で実施された試験の結果を受け入れるのに対して、我が国は、日本政府が取り次ぐことによって、民間団体(VCCI)が定めた規則に基づき米国で実施された試験の結果を民間機関が受け入れる枠組みを構築しました。

書簡交換により、日本の試験所認定機関に認定された国内の試験所で行った試験の結果をFCCが受け入れ、また、米国の試験所で行った試験の結果をVCCIが受け入れることになり、我が国と米国との間でIT機器の輸出入が可能となります。

【対象機器】

- 日本側の受入対象機器:VCCI自主規制措置運用規程第4条に定義する機器(パソコン、プリンター、PCカード、ディスクドライブ、マウス等)

- ★詳しくは、VCCI自主規制措置運用規程

をご覧下さい。

をご覧下さい。

- ★詳しくは、VCCI自主規制措置運用規程

- 米側の受入対象機器 :FCC規則Part15 Subpart Bに規定するUnintentional Radiator 及びPart 18に規定するISM機器

5.改正法及び日米協定

- 改正後のMRA法や日米協定は下記ページでご覧になれます。