衛星移動通信は、地上、海上又は空中の移動体(車、船舶、航空機など)に設置した無線局(地球局)から人工衛星を経由し、他の無線局(地球局)との通信を行います。(例えば、太平洋の船舶から日本の家庭や事務所との通信(電話連絡)が可能です。)

衛星移動通信はさまざまな人工衛星により通信を行っています。通信エリアは、全国各地域と海上のほとんどをカバーしています。また、災害に強い通信手段として注目されています。

衛星の軌道によって、静止衛星、準天頂衛星、非静止衛星のいずれかの方式によって、通信(中継)しています。

1.静止衛星による衛星移動通信システム

静止衛星とは、地上から見ると衛星がいつも同じ位置に止まって見える人工衛星のことをいいます。静止衛星の場合、衛星3~4機でほぼ地球全体をカバーできます。現在、実用になっている通信や放送を行うための人工衛星の多くは静止衛星による通信システムです。

- 高度:約36,000km

- 軌道:赤道上の円軌道。周期は地球の自転時間と同じ。

- 衛星数:3~4機(サービスエリアを重ねるため。)

- 主な衛星移動通信システム:インマルサット、N-STAR、スラヤ

2.準天頂衛星による衛星移動通信システム

準天頂衛星とは、静止軌道を約40~約50度傾けた軌道に、少なくとも3機の衛星を互いに同期して配置することで、常に1つの衛星が日本の天頂付近に滞留する衛星システムの人工衛星のことをいいます。地表面軌道が8の字を描くので、別名「8の字軌道衛星」とも呼ばれ、高仰角が得られることから建築物等(ブロッキング)による影響が低減できます。

- 高度:約32,000~約40,000km

- 軌道:赤道上と約40~約50度に交わる円軌道。

- 衛星数:3機

- 主な衛星移動通信システム:みちびき(初号機、2号機、4号機)

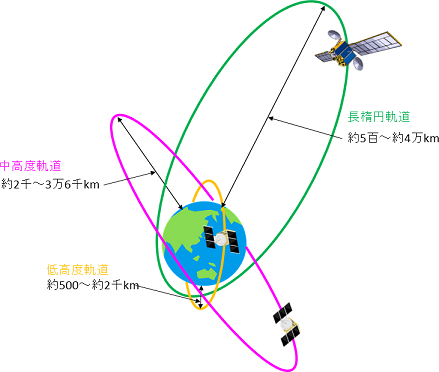

3.非静止衛星による衛星移動通信システム

大きく分けて長楕円、中高度、低高度の3つの軌道に分けられます。

- 長楕円軌道(HEO)

- 高度:約500~約40,000km

- 周期:約12時間

- 衛星数:4機以上

- 主な衛星移動通信システム:モルニア

- 中高度軌道(MEO)

- 高度:約2千~約3万6千km

- 周期:約5~6時間

- 衛星数:数十機(全世界)

- 主な衛星移動通信システム:GPS

- 低高度軌道(LEO)

- 高度:約5百~約2千km

- 周期:約5~6時間

- 衛星数:数十機(全世界)

- 主な衛星移動通信システム:イリジウム、グローバルスター、オーブコム

4.導入されたシステム

- 小型の人工衛星の実用化が比較的容易になったことにより、衛星コンステレーションを構築し、高速大容量通信など多様なサービスを提供することが可能となったため、高度1200kmの極軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムの技術的条件について検討を行いました。

- 小型の人工衛星の実用化が比較的容易になったことにより、衛星コンステレーションを構築し、高速大容量通信など多様なサービスを提供することが可能となったため、高度500kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムの技術的条件について検討を行いました。

- 非静止衛星を利用する衛星コンステレーションによるL帯を用いた既存のシステムについては、平成9年に電気通信技術審議会が一部答申を行っているが、既存の衛星オペレータによる現行衛星の高度化が計画され、通信速度の高速化が期待されるとともに、船舶、航空機等の遭難・安全通信等への活用が計画されており、早期の国内導入が期待されることから、L帯を用いた非静止衛星システムの高度化に係る技術的条件について検討を行いました。

- 平成21年1月に答申を受けた「2.5GHz 帯/2.6GHz 帯を用いた国内移動衛星通信システム」について、前回答申時から周波数共用検討の前提条件が変わったこと、災害時におけるトラヒック量増加に対応するための通信容量拡大が求められることなどから、同システムの高度化を図るため検討を行いました。

- 平成12年9月に電気通信技術審議会が一部答申を行った「1.6GHz/2.4GHz帯を用いた移動衛星通信システムの技術的条件」について、一旦日本への事業参入が見送られましたが、再び日本における事業参入のニースがあったため、同システムの高度化を図るため追加検討を行いました。

- 2015年に開催された国際電気通信連合(ITU)世界無線通信会議(WRC-15)において、グローバルサービスを実現するためのESIM(Earth station in motion)が定義され、船舶・航空機等の移動体においても数十Mbps程度の高速通信サービスが実現でき、早期の国内導入が期待されるKa帯を用いた移動体向け衛星通信システムの技術的条件について検討を行いました。

- 我が国の産業の国際競争力強化、産業・生活・行政の高度化・効率化、アジア太平洋地域への貢献と我が国プレゼンスの向上、日米協力の強化及び災害対応能力の向上等広義の安全保障に資するものである実用準天頂衛星システムの技術的条件について検討を行いました。

- 安全・安心を守る防災ネットワークやデジタル・ディバイド解消等に活用が期待されている超小型地球局(VSAT地球局)システムに関して、伝送速度の向上及び周波数帯域の拡張を図るため、Ku帯VSATシステムの高度化に関する技術的条件について検討を行いました。

- 災害映像等を伝送するためのKu帯ヘリコプター衛星通信システムの技術的条件のうち標準画質レベルの動画及び音声の伝送が可能なシステムの技術的条件について検討を行いました。

- 地方自治体等による災害対策用や携帯電話不感地帯用として、また、海上では、日本近海を航行する貨物船、漁船等の連絡用として広く利用されているSバンドを用いる国内移動体衛星通信システムの高速化に関する技術的条件について検討を行いました。

担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課