1.研究開発の目的

携帯電話などの無線局の急速な増加や新たな無線システムの高速化に伴い、周波数の需要が増大しており、携帯電話等の通信量は直近3年で1.7倍に、直近1年間でも約1.1倍に増加しています。 このため、電波の割当てや周波数の再編を行う総務省として、周波数のひっ迫状況を緩和し、新たな周波数需要に的確に対応するために、平成17年度より「電波資源拡大のための研究開発」を実施し、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術について研究開発を推進しています。

2.研究開発の概要

電波資源拡大のために、以下のような技術の研究開発を行います。

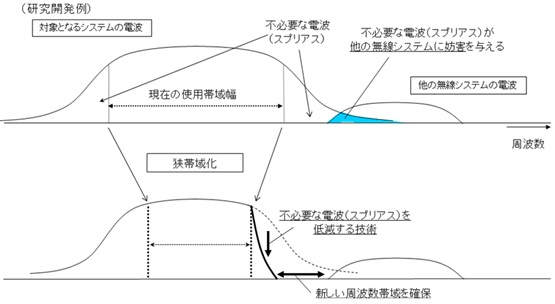

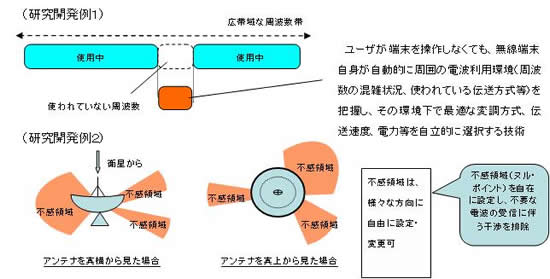

- 周波数を効率的に利用する技術

現在割り当てられている無線システムに必要な周波数帯域を圧縮することにより、電波の効率的な利用を図る技術

- 周波数の共同利用を促進する技術

電波が稠密に使われている周波数帯において、既存無線システムに影響を及ぼすことなく、周波数の共用を可能とする技術

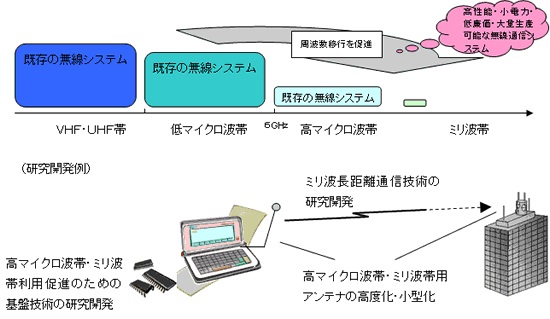

- 高い周波数への移行を促進する技術

6GHz以下の周波数のひっ迫状況を低減するために、6GHz以下で使用されている無線システムを比較的ひっ迫の程度が低い高マイクロ波帯や未利用周波数帯(ミリ波帯)へ移行するための技術

3.研究開発課題の一覧

- 次世代移動通信システム(5G等)

研究開発課題 令和5年度

実施額

(億円)基地局端末間の協調による動的ネットワーク制御に関する研究開発

9.1 - 次世代衛星通信システム

研究開発課題 令和5年度

実施額

(億円)多様なユースケースに対応するためのKa帯衛星の制御に関する研究開発

12.9 - ミリ波・テラヘルツ波システム

研究開発課題 令和5年度

実施額

(億円)テラヘルツ波による超大容量無線LAN伝送技術の研究開発

29.2 無線・光相互変換による超高周波数帯大容量通信技術に関する研究開発

100GHz以上の高周波帯通信デバイスに関する研究開発

- 安心・安全ワイヤレス分野

研究開発課題 令和5年度

実施額

(億円)安全な無線通信サービスのための新世代暗号技術に関する研究開発

9.4 HAPSを利用した無線通信システムに係る周波数有効利用技術に関する研究開発

- ワイヤレスIoT分野

研究開発課題 令和5年度

実施額

(億円)周波数資源の有効活用に向けた高精度時刻同期基盤の研究開発

21.4 空間伝送型ワイヤレス電力伝送の干渉抑制・高度化技術に関する研究開発

リアルタイムアプリケーションを支える動的制御型周波数共用技術に関する研究開発

アクティブ空間無線リソース制御技術に関する研究開発

同期・多数接続信号を可能とするバックスキャッタ通信技術の研究開発

※実施額は契約額(当初予算額)

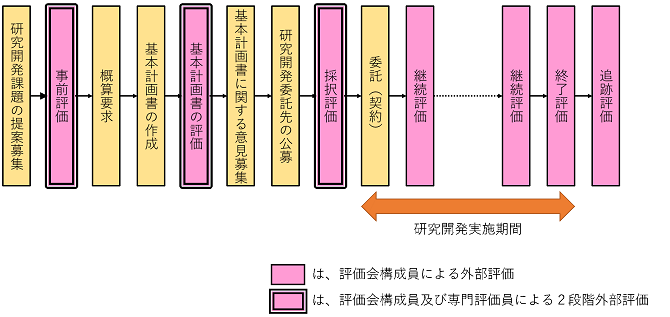

研究開発の適正な実施のための評価体制

研究開発の実施に当たり、透明性・実効性を高めるため、外部専門家・外部有識者から構成される「電波利用料による研究開発等の評価に関する会合」(以下「評価会」という。)を開催し、各研究開発案件について、以下の評価を行います。

- 予算要求段階における技術的観点からの評価と技術的な評価の結果に基づく総合評価の2段階評価(事前評価)

- 公募実施の前段階における、研究開発を実施する上での基本的な計画である基本計画書の妥当性について評価(基本計画書の評価)

- 提案された研究開発提案を採択する段階における、技術的観点からの評価と技術的な評価の結果に基づく総合評価の2段階評価(採択評価)

- 研究開発の実施段階において、効率的かつ適切に実施されているかどうかについての評価(継続評価)

- 研究開発の終了後に十分な成果が得られたかどうかについての評価(終了評価)

- 終了評価において必要と認めた案件について、追跡調査による状況調査を行い、さらに研究開発終了後一定期間を経過後に研究開発成果の波及効果や活用状況等を評価(追跡評価)

また、その評価結果をフィードバックすることにより、今後の電波資源拡大のための研究開発のより効率的な実施に努めます。

一つの研究開発課題に対する評価の流れは以下のとおりです。

また、各評価における具体的な評価の観点は以下のとおりです。

<事前評価>

- 研究開発を実施する必要があるかどうか

- 研究開発期間等が妥当であるかどうか

- 技術課題、達成目標等が明確に把握されているかどうか

- 研究開発内容等に対して適切な予算額となっているかどうか

- 以上を踏まえた上で、総合的に見て有益と考えられるかどうか

<基本計画書の評価>

- 周波数の有効利用との関係があるかどうか

- 研究開発の技術課題等の妥当性及び要素技術間の相関があるかどうか

- 到達目標等の設定は妥当かどうか

<採択評価>

- 研究開発手法が目的を達成するために妥当かどうか

- 研究開発手法が技術的に優れているか

- 研究開発の実施計画が効率的に組まれているか

- 研究開発の実施体制が適切かどうか

- 他の研究開発への発展性、研究開発実績、標準化への取り組み等はどうか

- 以上を踏まえた上で、総合的に見て有益と考えられるかどうか

<継続評価>

- 年度当初の計画に従って有効に研究開発が進捗しており、成果があがっているか

- 次年度の実施計画、体制及び予算計画が、最終的な成果を得るために適切なものとなっているかどうか

- 標準化、相互接続性の観点及び知的財産に関する取り組みの観点から妥当なものであるかどうか

- 以上を踏まえた上で、総合的に見て有益と考えられるかどうか

<終了評価>

- 事前評価時に設定した達成目標や基本計画書に記載された到達目標は達成されたか

- 予算は効率的に使用されたかどうか

- 標準化等への取り組みや実用化等の目処の観点から妥当かどうか

- 以上を踏まえた上で、総合的に見て有益と考えられるかどうか

<追跡評価>

- 研究開発の成果が、電波の再配分等周波数のひっ迫対策に対して有効となっているかどうか

- 経済的、社会的な波及効果(知的財産権、標準化等への取り組みや実用化等への効果)の観点から見て妥当かどうか

- 論文、学会発表への取り組みの観点から見て妥当かどうか

- 以上を踏まえた上で、総合的に見て有益であったと考えられるかどうか

評価会の構成員一覧(五十音順、敬称略)

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 井家上 哲史 | 明治大学 |

| 岩井 誠人 | 同志社大学 |

| 大柴 小枝子 | 京都工芸繊維大学 |

| 加藤 寧 | 東北大学大学院 |

| 笹瀬 巌 | 慶應義塾大学 |

| 太郎丸 眞 | 福岡大学 |

| 橋本 修 | 青山学院大学 |

| 長谷山 美紀 | 北海道大学大学院 |

| 前原 文明 | 早稲田大学 |

| 山尾 泰 | 電気通信大学 |

過去の評価会の結果概要

- 事前評価

- 基本計画書の評価

- 令和元年度(平成31年1月28日開催)

- 令和2年度(令和2年2月7日開催)

- 令和3年度(令和3年1月26日開催)

- 令和4年度(令和4年1月21日開催)

- 令和5年度(令和5年1月20日開催)

- 採択評価

- 継続評価

- 終了評価

- 追跡評価

4.研究開発終了課題の成果

- 平成30年度終了課題(第12回成果発表会(令和元年5月29日開催)において報告)

- 令和元年度終了課題(第13回成果発表会(令和3年3月10日~3月24日オンライン開催)において報告)

- 令和2年度終了課題(第14回成果発表会(令和3年6月2日~6月4日 ※展示会のみ開催)において報告)

- 令和3年度終了課題(第15回成果発表会(令和4年5月25日~5月27日開催)において報告)

- 令和4年度終了課題(第16回成果発表会(令和5年5月24日~5月26日開催)において報告)

5.研究開発委託契約関係書類

本研究開発の契約書及び経理処理解説を以下に掲載します。

適時改定される可能性がありますのでご注意ください。

- 令和6年度(当初契約締結日が令和6年4月1日以降のもの)